當團隊開始練習 Specification by Example,往往會遇到一個關鍵問題:「我們該從哪裡著手找範例?」這看似簡單的問題,背後卻藏著需求理解與測試設計的雙重挑戰。許多團隊成員(不論是 PO、RD 或 QA)常常會感到焦慮,擔心漏掉關鍵情境、沒想到邊界案例,或者寫出的例子無法反映出實際的行為差異。

這時,一個源自測試領域的老朋友就派上用場了:Equivalence Class Testing(等價類別分割法,ECT)。

雖然這個技巧常被歸類為黑箱測試設計的方法,主要用來幫助 QA 精簡測試案例、提升測試覆蓋率,但它的價值絕不只如此。它背後的核心觀念──等價類別: 將輸入或條件依照「行為反應相同」的方式分類──其實非常適合拿來作為範例設計的起點。

當我們用 SBE 的方式要釐清規則、找出可驗證的範例時,Equivalence Class Testing (ECT) 提供了一個極具操作性的架構。它不會要你列出所有可能的值,也不是機械式地貼上「有效」與「無效」的標籤,而是引導你去發現:有哪些類型的輸入,系統的行為是一樣的?哪些輸入則會觸發不同的回應?

這種思維能大大降低設計範例時的遺漏風險,也能促進團隊在早期就釐清模糊規則與隱含假設。尤其在複雜邏輯條件(例如:依年齡、會員等級、付款方式決定不同結果)之下,Equivalence Class Testing 可以幫助你聚焦在「行為差異點」上,而不是被無限輸入組合搞得焦頭爛額。

換句話說,等價類測試不只是 QA 的工具,更是 SBE 的助力者。當你學會用這種分類思維去分析需求、設計例子,你就會發現:「找範例」這件事,變得更有邏輯、也更容易對焦在重點。

在接下來的說明中,我們會深入探討 Equivalence Class Testing 的正確觀念、常見誤解、如何設計,以及如何與 SBE 實踐結合起來,讓你的範例更有說服力,也更具備覆蓋效益。

等價類別分割法(Equivalence Class Testing)其實不是在找「哪個輸入是有效,哪個是無效」,這是很多人誤解它的地方。它的核心其實是:

「針對某個輸入欄位或條件,是否存在一組輸入,它們在系統中會導致相同的結果或流程?」

舉例來說,對於一個「會員等級」的欄位,假設系統的反應如下:

• Bronze、Silver → 顯示「標準運費」

• Gold、Platinum → 顯示「免運費」

那我們其實就可以依照行為,劃分出兩個等價類,而不是單純標記「有效」或「無效」等級。

這種思維最大的好處是:我們在設計範例時,能夠更有策略地去挑出「每種行為」的代表性輸入,而不需要機械地亂試各種值,卻又怕漏掉重要邏輯。

步驟一:列出所有可能影響行為的輸入或條件欄位

這不一定只是表單欄位,也可能是:

• 使用者身分屬性(如是否登入、是否會員)

• 操作背景(如是否在活動期間)

• 外部狀態(如存貨是否足夠)

步驟二:針對每一個欄位或條件,詢問「有哪些行為分岔?」

這是關鍵步驟,要跳脫傳統「有效/無效」框架,改問:

• 這個欄位的不同值,會不會導致不同回應?

• 哪些值會被系統「當作一樣處理」?

• 哪些值會被視為「特殊例外」?

步驟三:根據行為結果將輸入分類成不同等價類

每一個等價類都對應到一種具體行為,例如:

• 計算方式

• 顯示內容

• 是否允許下一步動作

• 錯誤訊息類型

步驟四:從每個等價類中選出具有代表性的值

通常可以選 1~2 個,尤其是臨界值、常見輸入、或容易被誤解的輸入。

(1) 不要過度簡化為「有效 vs 無效」兩類

說明:很多人以為等價類別測試就是把輸入分成「合法」與「不合法」,這會導致範例落在「格式對/格式錯」這類表面問題,而忽略了不同輸入對行為的影響。

案例:高鐵校外教學票價規則中,「學歷」這個欄位:

• 小學生(4 折)

• 國中、高中、大專以上(7 折)

若你只分「合法學歷/不合法學歷」,會忽略這兩個群體對折扣行為的實際差異,進而錯失需要釐清的核心規則。

小技巧:觀察「行為上是否有差異」,才應視為不同等價類別。

(2) 等價類別不是來切輸入欄位,而是切「行為意圖」

說明:SBE 目的是理解與釐清需求,因此重點是哪些輸入被系統視為「一樣的處理方式」,而非只是不同的資料格式或數值區間。

案例:高鐵團體人數規則

• 11–24 人:可買團體票

• 25 人以上:有額外折扣

這裡不是在檢查「人數是大於 0 嗎」,而是:不同人數區間是否導致「不同的處理或優惠」

建議:不要只是「找資料異同」,而是問「系統會對這群人做什麼?」

(3) 建立等價類別前,要先問:這個欄位會影響行為嗎?

說明:不是每個輸入欄位都需要建立等價類別。如果這個欄位根本不影響行為,那就不需要在 SBE 中特別建立範例釐清。

案例:高鐵訂票系統的「旅客手機號碼」欄位

這是必要欄位,但對「是否符合優惠」並無影響。若你試圖對這欄位做等價分類(例如 10 碼/11 碼/錯誤格式),會偏離需求釐清的焦點。

建議:每次要分類前,先問「這個影響系統行為嗎?」

(4) 不要只看單一欄位,要觀察「多欄位交錯下的等價關係」

說明:很多優惠條件是多欄位組合而來,單一欄位的等價分類在多欄位情境中會破功。

案例:在高鐵優惠中:

• 「學校團體」+「指定車次」+「對號座」+「小學生」→ 4 折

• 「非學校團體」+「同樣條件」→ 無優惠

若你單看「小學生」這一欄,就以為所有小學生都適用 4 折,會誤導出錯的範例。

小技巧:透過等價類別先找基礎條件,再觀察是否需要 Decision Table 輔助交錯分類。

(5) 別忽略「邊界類別」的重要性,這些通常最容易觸發錯誤解讀

說明:即使 SBE 不強調測試邊界,但從需求釐清角度來看,「臨界點」常是 PO 或 BA 忽略的地方,會導致規則空缺或矛盾。

案例:人數滿 11 人才有團體票權益,那:

• 10 人:不能買?

• 11 人剛好就可以?

• 10 人+嬰兒算不算?

建議:等價類別測試的強項之一是識別「邊界值的例外」,這在 SBE 中應至少選一兩個代表例納入討論。

當我們把等價類別思維帶入 SBE 的範例設計過程中,整個設計過程會變得更有方向感。以下用一個實際例子說明。

例子ㄧ:線上投保系統的年齡輸入邏輯

假設系統有如下規則:

• 0–17 歲 → 不可投保,顯示「未成年」

• 18–65 歲 → 標準費率

• 66–75 歲 → 高齡費率 +20%

• 76 歲以上 → 拒保,顯示「超過年齡限制」

• 非數字或空值 → 顯示「輸入錯誤」

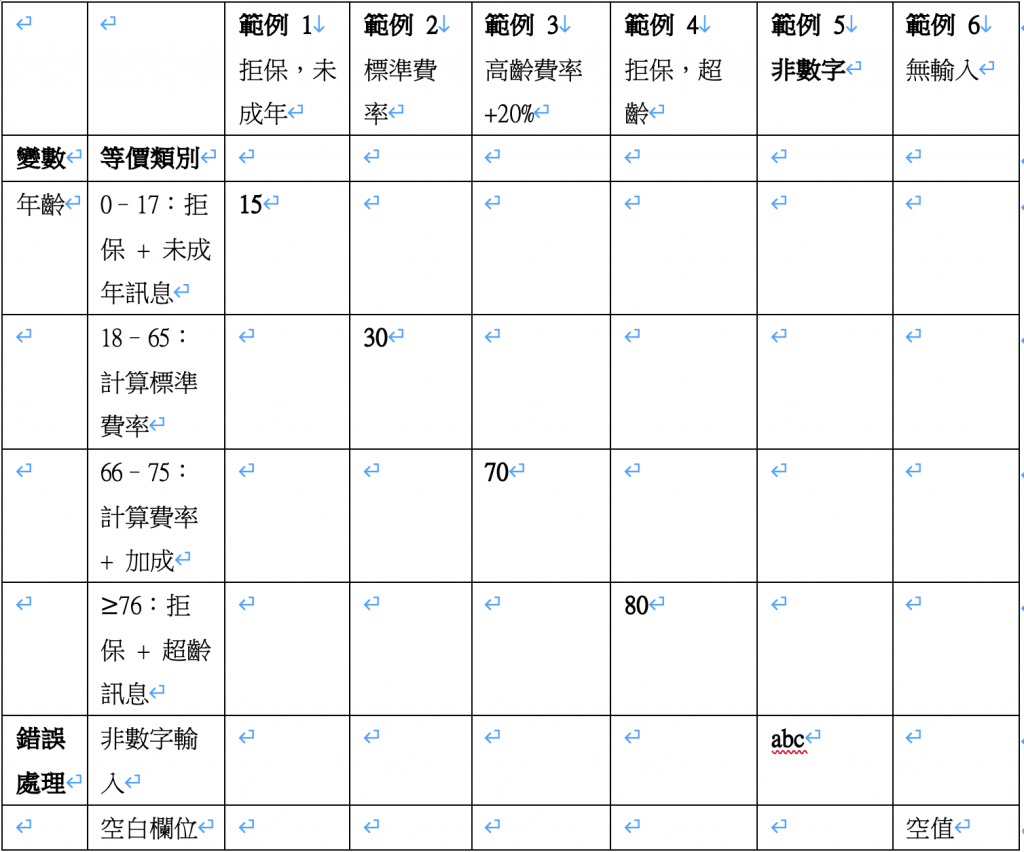

需要考慮的變數以及相關的等價類別分割如下:

年齡

0–17:拒保 + 未成年訊息

18–65:計算標準費率

66–75:計算費率 + 加成

≥76:拒保 + 超齡訊息

非數字輸入:錯誤訊息

空白欄位:錯誤訊息

對應範例表如下:

這樣的範例集合,不但明確反映每一種行為分岔,也能幫助 PO 與開發團隊在需求釐清階段看清楚所有例外與邊界處理,進而防止遺漏邏輯。

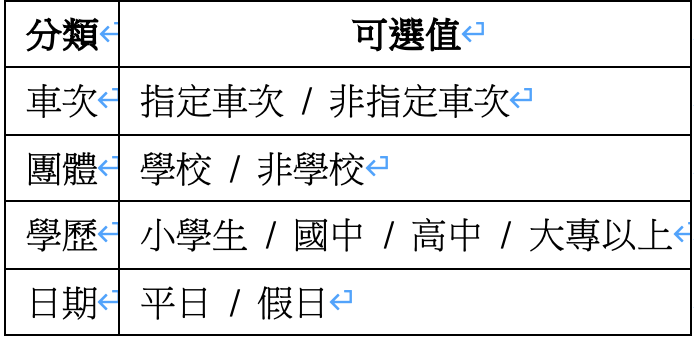

例子二:高鐵校外教學優惠

接下來我在來看個高鐵的案例,這裡是高鐵團隊要處理「學校校外教學」線上訂票功能,我們來看看等價類別思維如何幫助SBE 討論的場景。

(a) 場景:高鐵產品開發會議室,週二上午

PO 小美正在簡報:「根據新政策,台灣的國小、國中、高中、大專院校帶學生出遊時,如果人數滿 11 人、搭乘指定車次、對號座,就可以申請『校外教學優惠』。小學生 4 折,國中以上學生 7 折。」

她接著補充:「如果不是學校,只是一般團體,像公司旅遊,只要滿 25 人,也能在指定車次享有平日 7 折、假日 8 折。」

工程師阿明聽了點點頭:「所以系統邏輯應該不難吧?就是學生 vs 非學生、學校 vs 非學校、11 人 or 25 人以上這種條件判斷。」

QA 小貞沒說話,只是默默記下關鍵詞:「指定車次、對號座、人數門檻、學歷、日期……」

過了幾秒,她開口了:「我們可不可以來試著舉幾個例子?我擔心條件有重疊的時候,會搞混優惠怎麼判斷。」

(b) 來回釐清的第一回合

阿明舉了個例子:「學校帶 20 位國中生出遊,應該就 7 折吧?」

小貞問:「是哪天?」

「假日。」

「搭什麼車次?」

「嗯……應該是最早那班?我不確定是不是指定車次。」

小貞笑了:「如果不是指定車次,那就不適用校外教學優惠,變成一般團體票。」

阿明愣住:「欸?我以為只要是學校就有。」

PO 嘆口氣:「我們現在知道一堆條件,但沒辦法說清楚什麼情況該套用哪種優惠。」

(c) 恍然大悟時刻:等價類測試上場了!

這時,小貞站起來說:「我們現在就是在亂猜,因為我們還沒釐清每種輸入值會造成的行為差異。」

她走到白板前,一邊畫一邊說:

「在測試裡,有一個常用的技巧,叫做 Equivalence Class Testing(等價類測試)。

它的核心概念是:只要一群輸入值會導致相同的系統行為,就可以歸成一個類別。

我們不需要列出所有組合,只要挑出每個等價類的一個代表例子,就能全面涵蓋。」

工程師們面面相覷,PO 驚訝地問:「這是測試人在用的嗎?我們也可以用來設計範例?」

小貞點頭:「沒錯,Specification by Example 強調用具體範例釐清需求,而 Equivalence Class Testing 就是幫助我們找對、有代表性的範例。」

(d) 分類與反覆澄清的第二回合:從亂猜到有依據

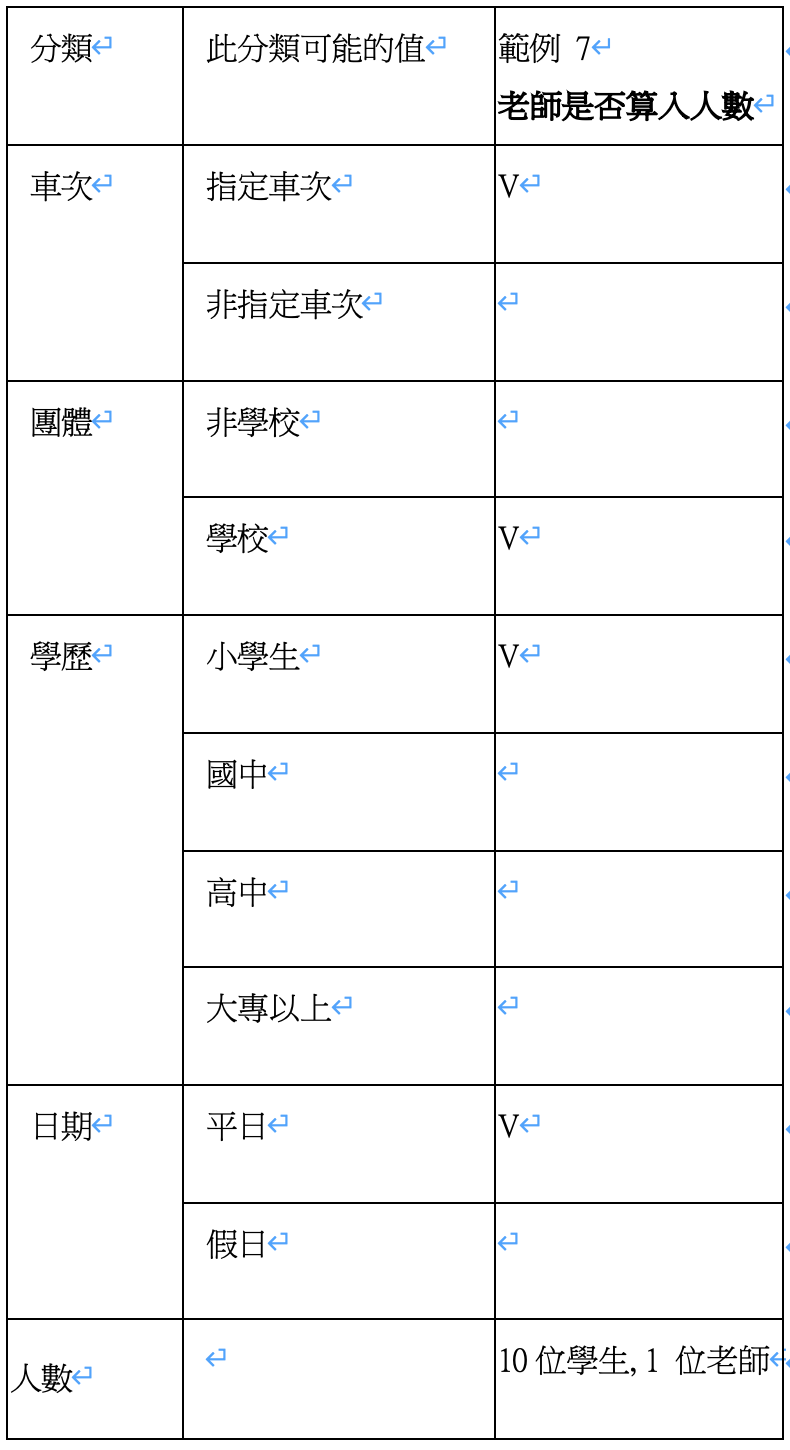

她在白板上列出分類:

然後寫出行為差異:

• 校外教學優惠 → 小學 4 折 / 國中以上 7 折

• 非學校 25 人以上團體 → 平日 7 折 / 假日 8 折

• 一般團體票 → 沒有折扣(但可預訂)

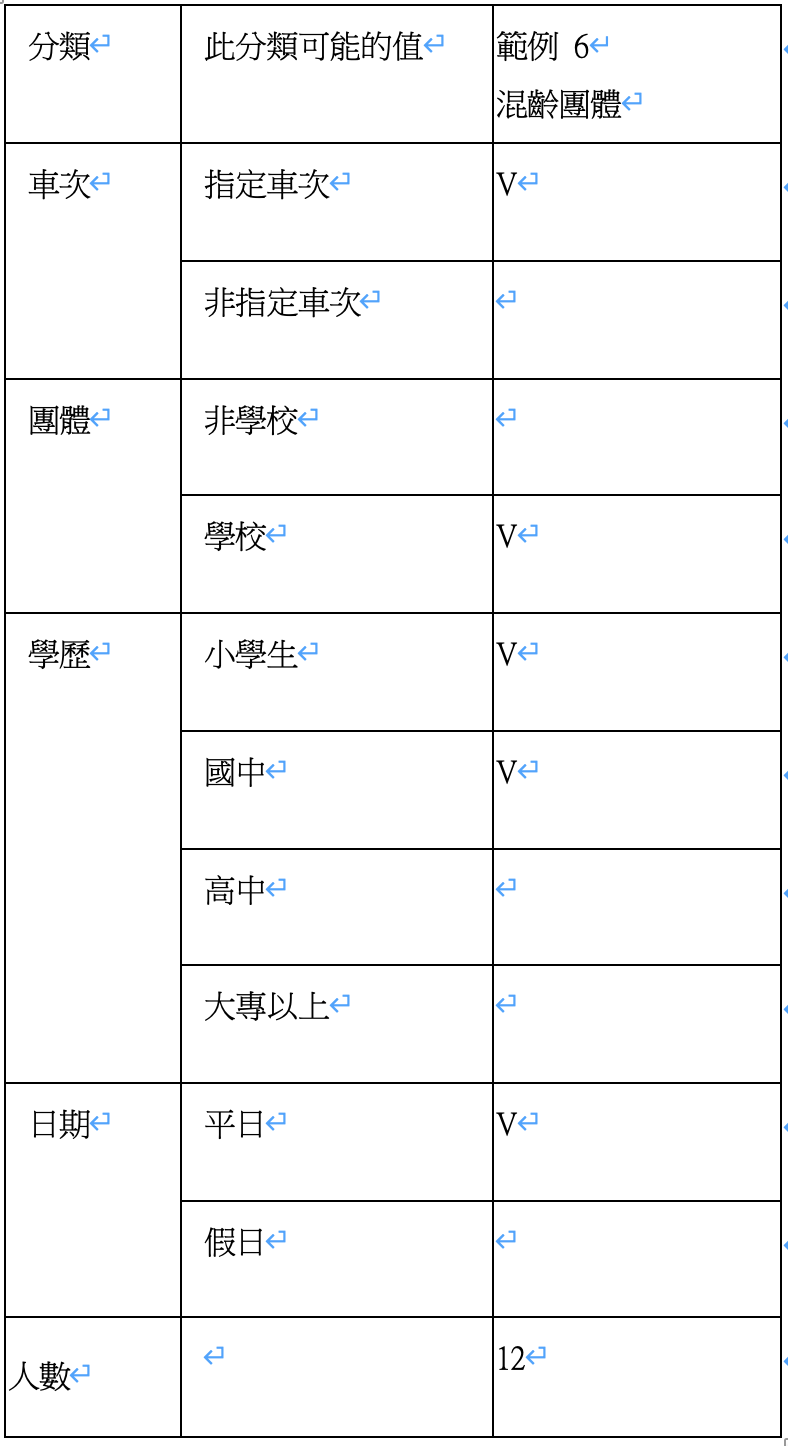

這時 PM 又問:「那混合年齡怎麼算?小學+高中?」

阿明跟著補:「老師算不算人數?車廂是自由座還是對號座有差嗎?」

小貞冷靜地說:「這些都是我們今天要釐清的模糊點,我們先聚焦『有明確行為差異』的條件,後續模糊的,我們再請 PO 做確認。」

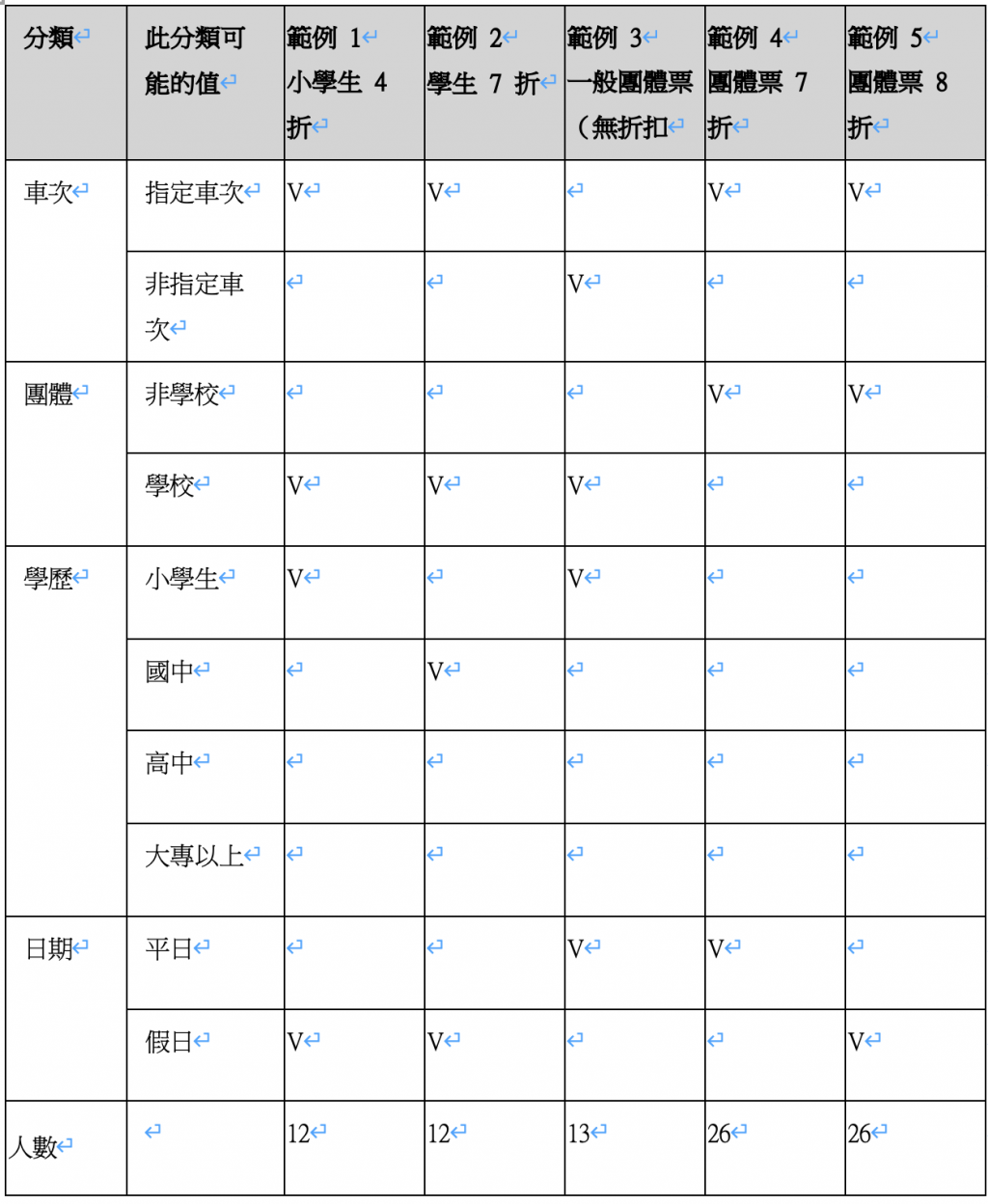

(e) 建立等價類與代表性範例

小貞開始帶大家寫出等價類與對應範例:

接著每個等價類都挑出一組範例進行討論,並用 Gherkin 或表格呈現,逐步形成 Specification by Example 範例集。

(f) 模糊點暫緩處理,但標記下來

正當大家忙著記錄時,PM 又問了一次剛剛的問題:

「所以混齡團體到底怎麼算?我們 UI 要不要分開輸入?還是全部視為最高年級?」

小貞沒有直接回答,而是溫和地說:

「這個我建議先標記為『待釐清』。目前高鐵政策文件沒寫,我們沒辦法自己定義系統行為,這應該讓 PO 去問營運單位。」

她寫下:

特殊情境(待釐清)

阿明點頭:「對,我一開始以為我們應該一次把邏輯講清楚,但其實這樣分開處理才務實,避免糾結一個點卡整場會。」

PO 小美邊做筆記邊說:「好,我會把這些模糊點一併整理出來,週五去和高鐵窗口確認。」

(g) 老師是否算入人數?也留待確認,但不打亂進度

此時另一位 RD 補了一句:「那老師算不算人數呢?會不會『10 位學生 + 1 位老師』就剛好過門檻?」

小貞再度平靜地說:「這也屬於不確定的行為判定,建議一樣列成待釐清。」

她補充說:「但我們不會現在去決定它,而是確保這些模糊點在需求確認清單中有一席之地。」

(h) 小結:範例設計的進展不是靠猜,而是靠策略分類與釐清

白板上的分類與範例越來越清楚,會議也進入尾聲。PO 小美回顧整場討論後說:

「我們今天先釐清了 5 個主要等價類,建立了每個行為對應的範例,同時發現了 2 個未定義但重要的例外情境。這樣的節奏很好,讓我知道該回去問什麼,而不是回去寫一份全是空泛邏輯的 BRD。」

小貞微笑著說:

「Specification by Example 的重點不是一次講清楚所有事,而是透過例子建立共同理解,再用分類引導需求釐清的節奏。Equivalence Class Testing 幫我們決定要先講哪一類,哪些例外可以後補。」

會議在一種安定、有共識的氛圍中結束。他們知道自己離完整的需求還有距離,但也知道——自己正走在一條比過去更清晰的路上。

(f) 會議尾聲:從技術轉化成共同語言的瞬間

當最後一組範例寫完,PO 小美看著白板上條列的分類與範例,長嘆一口氣後笑了出來:

「我原本以為我們是在寫測試案例,結果你讓我們釐清了整個業務規則。」

PM補了一句:「這個 Equivalence Class Testing 根本是分析工具,不只是測試技巧。」

阿明舉手說:「下次我寫邏輯分支前,請先讓 QA 開個等價類清單給我!」

所有人都笑了。

那天,他們沒寫一行程式碼,但建立了範例設計的共識、找出需求漏洞,也讓「等價類別」成為了團隊討論行為差異的共同語言。